18世纪以来,以植物学为代表的西方博物学繁茂发展,盛大的中国地面成为组建宇宙植物体系不可或缺的部分。初始于清朝焕发时期乾隆二十二年(1757)的“一口互市”战略,使广州成为中国与西方调换的独一窗口。西方博物学家以广州为要道,与他们的中国相助者全部老色哥首发,通过各式方式收聚合国的植物标本与关连信息,让来自东方的植物谢宇宙的花坛中盛开出耀眼的色调。广州海事博物馆以1767-1796年间活跃在广州十三行的“庸东说念主物”黄东的故事为思绪,纠合他与英国商东说念主、植物学注目者约翰·布莱德比·布莱克的故事,与好意思国橡泉园林藏书楼、中国科学院华南植物园等单元相助,筹划现实“碰见黄东:一个清代广州‘事仔’的大宇宙”展览,以黄东的视角展现一个期间的微不雅历史画卷。

“碰见黄东:一个清代广州‘事仔’的大宇宙”展览上,“黄东”与其英国东说念主“事头”布莱克在现场相互凝望。 广州海事博物馆供图

展讯

“碰见黄东:一个清代广州‘事仔’的大宇宙”

时辰:2024年9月27日—2025年3月12日

地点:广州海博物馆三楼展厅

一个很难在历史中留住姓名的庸东说念主物

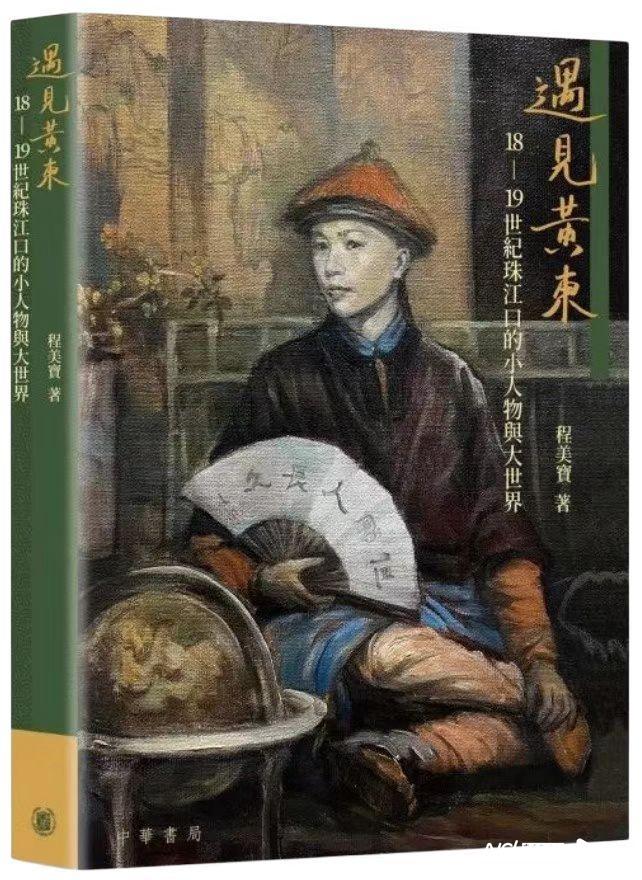

据悉,该展览的主要叙事思绪开始于香港城市大学中语及历史学系程好意思宝解说于2021年9月出书的专著《碰见黄东:18—19世纪珠江口的庸东说念主物与大宇宙》。在书中,她通过各式文件,发掘了一个名为“黄东”的庸东说念主物在18世纪的传奇经验。

程好意思宝解说算作该展览的学术照看人给与记者采访。她线路,她最早“碰见”黄东是在2002年的春天,其时她正在大英藏书楼征集贵府。在上万封迂腐的英宣布信中,她发现了一封来自中国广州的信件,寄信时辰是1796年,寄信东说念主是一个中国东说念主:Whang Tong。Whang Tong是谁?为什么会跟身份赫然的英国皇家学会主席约瑟夫·班克斯战役?在而后的十多年里,她通过域外零碎的记录,从容梳理出Whang Tong的东说念主生轨迹:他是一个很难在历史中留住姓名的庸东说念主物。200多年前,他在广州十三行讨糊口,给洋东说念主打工,当“事仔”。机缘恰巧之下,他协助“事头”,也就是他的老板约翰·布莱德比·布莱克,制作了一部关联中国植物的图录,又带着它远赴英国。在零碎的条记和信件里,他留住了“黄遏东”“黄亚东”等中语名字,以及其时习用的简写——Whang Tong,也就是“黄东”。“珠三角算作与西方国度有着长达近300年交游的处所,许多像黄东这么的贩子庸东说念主物也曾在日常糊口的各个方面与西方东说念主有相配平日和深入的交流。他们为了营生,以各种方式从事着与西方东说念主发生千丝万缕谈论的作事。”程好意思宝说。

广州海事博物馆策展小构成员邱靖雯向记者先容,在《碰见黄东:18—19世纪珠江口的庸东说念主物与大宇宙》一书的基础上,广州海事博物馆与“布莱克档案”的保藏单元好意思国橡泉园林藏书楼相助,将《柯蒂斯植物学杂志》布莱克专题学术职责坊论文集的内容融入到展览中,模拟黄东的视角,向不雅众“叙述”他眼中的宇宙,以黄东的东说念主生经验串联起18世纪的历史布景和植物科学画等极度的植物学贵府,在微不雅的历史画卷中,探寻更为巨大的历史命题,以及像黄东这么的普通东说念主之于历史的特殊酷好酷好。

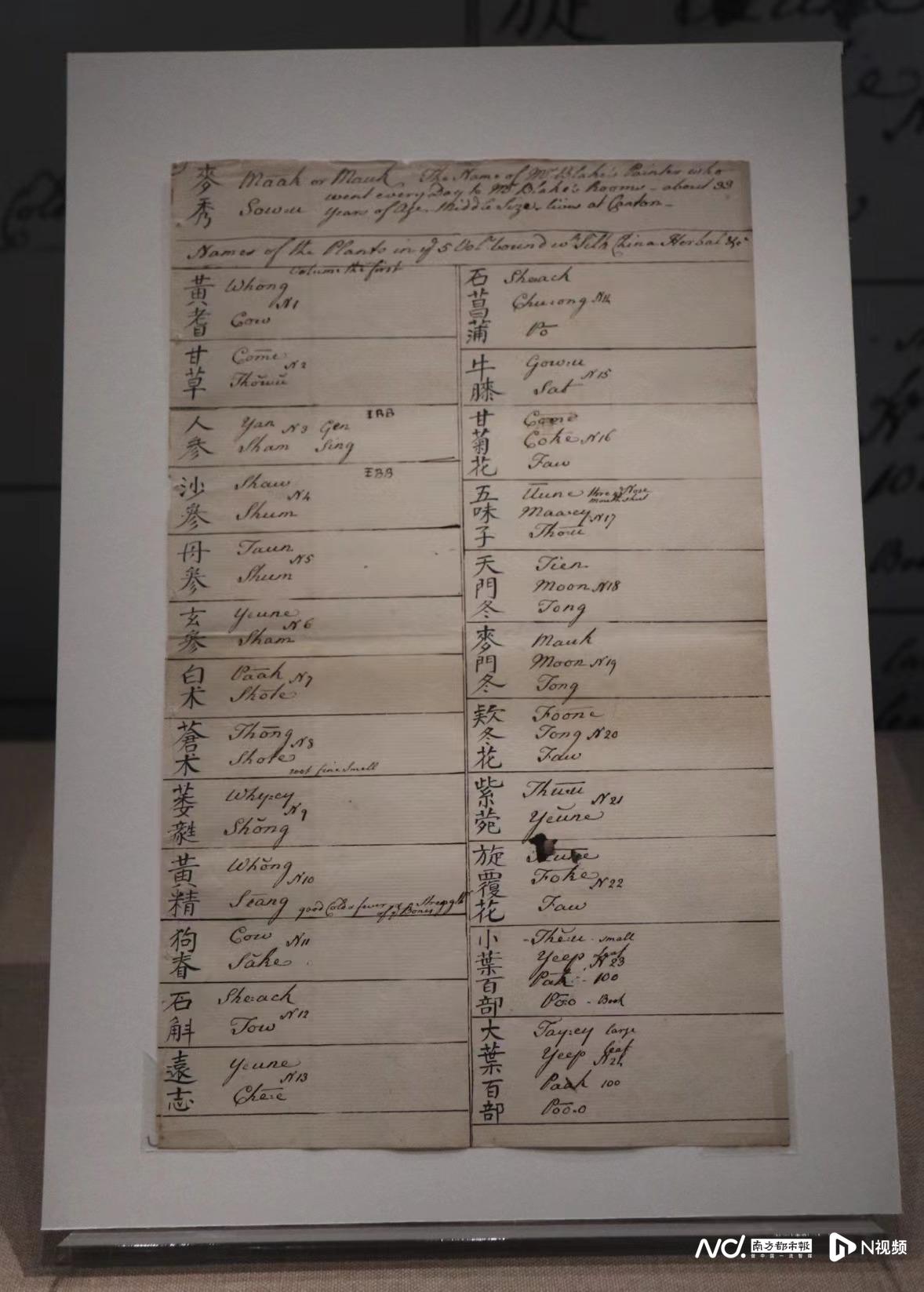

这份有中语称号的英文植物名录上,出现植物画绘图者“麦秀”的名字。 广州海事博物馆供图

从清代广州“事仔”黄东视角管窥大宇宙

展览分为三大篇章,从清代广州“事仔”黄东视角,用“回忆录”的款式,以第一东说念主称叙述了其在广州十三行遇到约翰·布莱德比·布莱克、远赴英国、在英国的见闻等情况。在展览中,不雅众还不错近距离观赏到布莱克眷属、麦秀与黄东共同完成的植物绘画作品和手稿,感受中西绘画格调的碰撞与会通。同期,展览还通过场景收复、数字化变装束演等时刻,让不雅众仿佛踏进于18世纪的广州与英国,切体格验黄东与布莱克的交流互动。

第一篇章为“终点的商东说念主”,时辰是1767—1773年。当年在广州十三行谋糊口的黄东看到的是广州在乾隆天子“一口互市”战略下日趋冗忙的中外商业。在这里,他坚定了一个英国茶商逐一约翰·布莱德比·布莱克。这个英国后生是一个业余的植物注目者,有着用丹青描写天然的宏伟办法。算作他的“事仔”,黄东就此走进了一个全新的宇宙。

约翰·布莱德比·布莱克的肖像画。广州海事博物馆供图

展览中不错看到英国“事头”布莱克、广州“画佬”麦秀与“事仔”黄东共同完成的植物绘画作品和手稿。乍一看,麦秀的画有点奇怪,一棵花草或一束果子被分拆平铺来画,情绪十分灿艳。以当代眼神来看,布莱克与麦秀共同创作的这批植物画已具有当代植物科学画的雏形。有别于其他以植物为主题的画作,植物科学画以独到的科学形象谈话来证明物种的特质,竭力准确、科学、直不雅地抒发植物的形态。天然优秀的植物科学画作品相似具有艺术上的好意思感,但它首先是为植物学商讨处事的,科学性是它最要紧的属性。

布莱克、麦秀与黄东共同完成的植物绘画“木棉”老色哥首发。

在这些极度的贵府中,不错看到许多与广州关联的植物,比方荔枝、苦瓜、杜鹃花、木棉花、菠萝蜜、茶叶等等。有趣的是,贵府里纪录了不少荔枝品种,如进凤荔枝、黑叶荔枝、四月荔枝和大造荔枝。其中“进凤荔枝”一项,根据图样对应的手稿记录,这种荔枝还有其他几个不同的名字,包括“进奉”“尚书怀”“塘驳荔”。而据清初文东说念主屈大均记叙,这种荔枝率先由明代广东著明想想家湛若水怀抱果核从福建带回广州。因湛若水官至尚书,因此名为“尚书怀”。

布莱克、麦秀与黄东共同完成的植物画“进凤荔枝”。根据图样对应的手稿记录,这种荔枝还有其他几个不同的名字,包括“进奉”“尚书怀”“塘驳荔”。图片开始:好意思国橡泉园林藏书楼

布莱克、麦秀与黄东共同完成的植物画“苦瓜”局部。

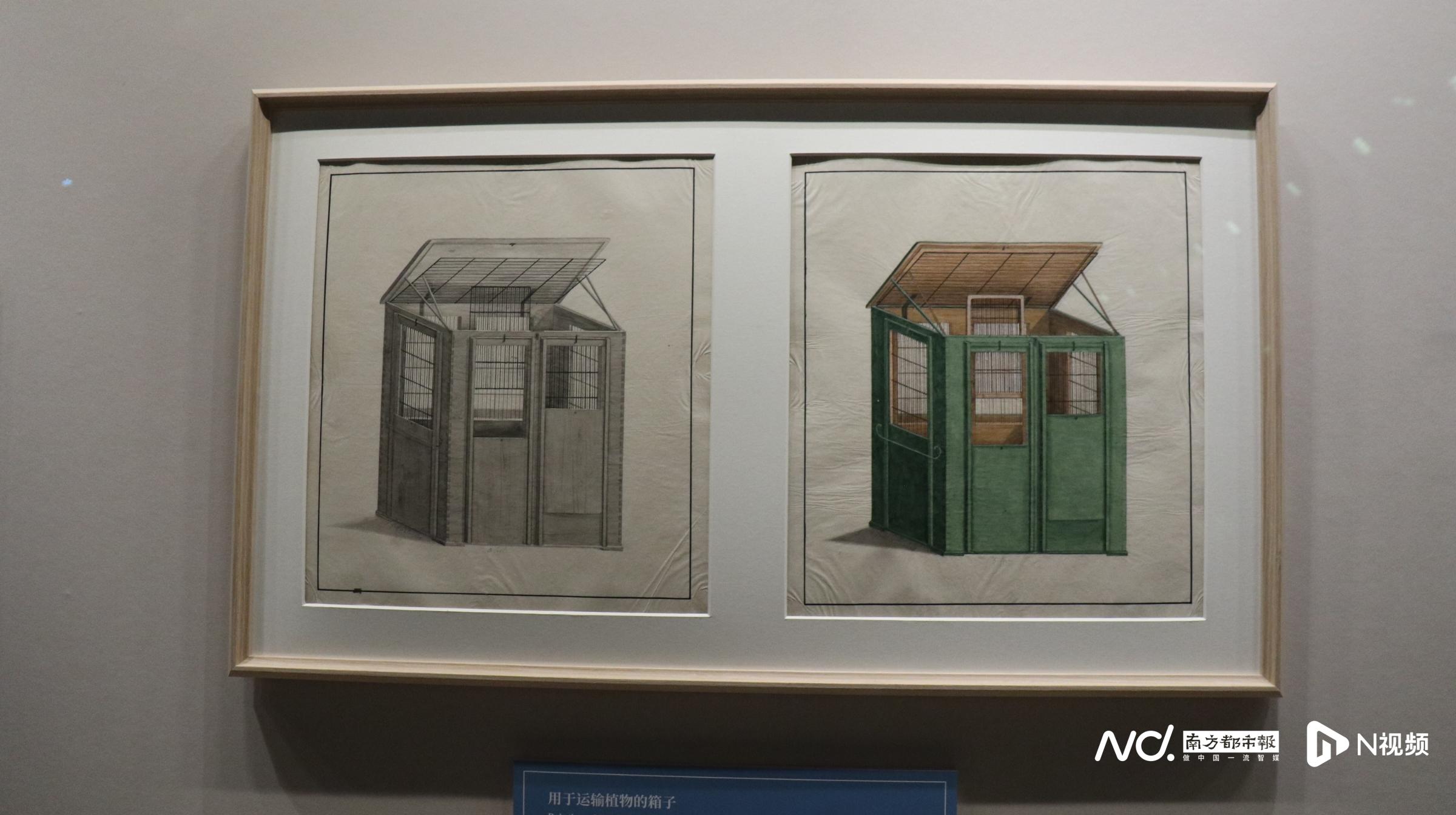

第二篇章“笨重的旅程”,叙述的是1774年,年青的“事头”因病物化后,黄东踏上了前去英国的航程,决定将一个游子未竟的逸想带回他的家乡。从十三行到黄埔港,再到浩淼精深的印度洋与大泰西,黄东与花叶为伴,穿波逐浪,踏上了大洋此岸未知的地盘。在展览中,不雅众不错了解到其时帆海的仪器以及远程运输植物幼苗的特制器具。

远程运输植物幼苗的特制器具默示图。南都记者 周佩文 摄

第三篇章“远方的奇遇”,叙述的是历尽千辛万苦终于抵达英国后,黄东随着“当事人”的父亲老布莱克在英国伦敦、牛津、诺尔宫室等地游历,倡导了英国奥妙社会各式各种的大东说念主物。18世纪的欧洲,发蒙证明每况愈下。东说念主们对未知的磋商从城郊的苗圃走向宇宙的花坛,来自四面八方的植物、种子和关连的学问积存在这里,编织着庞杂的全球植物谱系。黄东的出现,为这座学问的宝库添上了来自东方的色调,也为想要了解中国文化的英国表层社会通达了坚定中国的一扇窗。

展览揭示,1775年,黄东在伦敦向大夫安德鲁·邓肯先容中国的针灸。1775年1月12日,他受到了时任皇家学会主席的约翰·普林格尔爵士的接见,并因此坚定大名鼎鼎的约瑟夫·班克斯——班克斯于1778—1820年间出任皇家学会主席,其间被认为是欧洲从“品赏识玩”之风向19世纪“格物致知”的科学立场的过渡的期间。1775年2月初,黄东又在伦敦与时任英国文物学会学长的著明保藏家理查德·高夫会面,这次会面给对方留住了聪惠勤学的真切印象。1775年6月的他终点艰苦,不但与75岁的德莱尼夫东说念主会面,为其制作细节回顾的半立体花草拼图标上中语名字,并且还为波特兰公爵夫东说念主检视了一批明清瓷器。与此同期,他还与老布莱克全部到访牛津圣约翰学院,把学院藏书楼保藏的《康熙字典》的册数摆设适应。

德莱尼内助创作的虎耳草拼贴画,左下角的中语标签为黄东手迹。

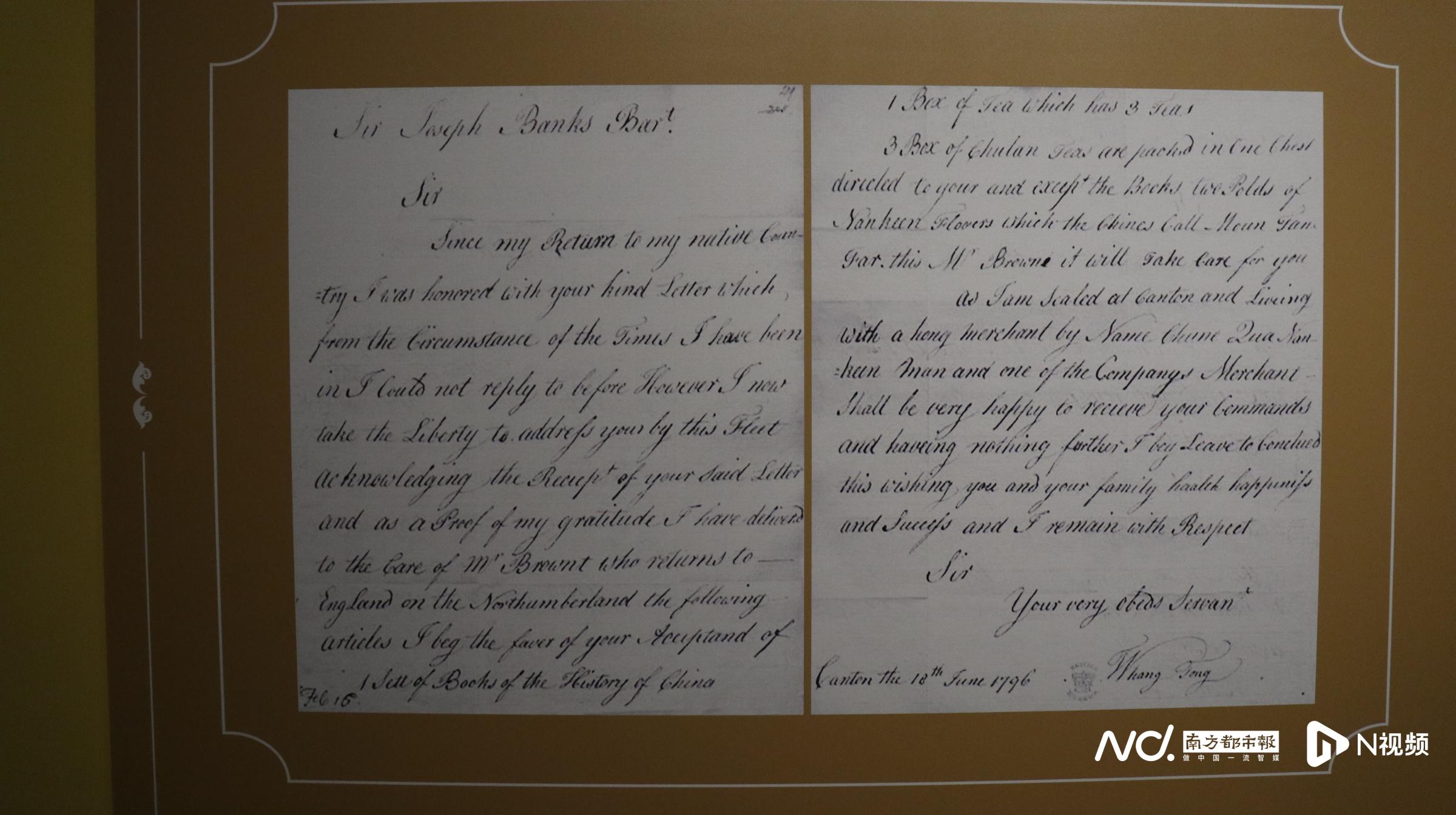

1776年,黄东成为多塞特郡第三任公爵约翰·萨克维尔的僮仆,因颇得主东说念主欢心,后者致使花了数十英磅从英国皇家好意思术学院创办东说念主之一兼首任院长乔舒亚·雷诺兹爵士那里订制了他的肖像,这一肖像自1780年始一直吊挂在公爵眷属世居的诺尔宫室。最让东说念主保养的是,致使有公爵的后东说念主说黄东也曾被主东说念主送往宫室隔邻的七橡文法学校受素养——该校比年也以黄东很可能是该校“第一个海外学生”作标榜,在官方网页大字标题说黄东是1780级的学生。1781年,也曾回到广州的黄东还托东说念主通过“格利比号”(Granby)运输了13种17个样本植物给其时的皇家学会主席班克斯。1796年黄东写给班克斯的书信,是当今端正发现的临了一份属于黄东的笔迹。在这之后,宇宙拨云见天,东说念主们连二赶三,不管是黄东照旧布菜克,他们的故事在百年时光中确切再也无东说念主忆起。直到今天,来自宇宙列国不同专科限度的学者努力下,这段尘封了两百余年、向上了半个地球的,属于普通东说念主的史诗被从头发现,黄东与布莱克在广州再次“再会”。

1796年黄东写给班克斯的书信,是当今端正发现的临了一份属于黄东的笔迹。 南都记者 周佩文 摄

尾声:还有若干个“黄东”?

18世纪中后期,像黄东这么从广州到访英国和欧洲其他国度的中国东说念主相配疏远,且大多数都是中语文件中未见纪录的庸东说念主物,唯有境外的档案留住了对于他们的一些陈迹。展览的临了列出一份这么的“庸东说念主物”名单,包括广州当今有笔墨纪录的期间最早的油画家关作霖、1755年和1756年先后游历葡萄牙里斯本和英国的广州商东说念主林奇官、曾于1770年在英国皇家艺术院的展览上展出我方作品的广州肖像雕琢家Chitqua(当今尚无贵府记录Chitqua的中语姓名——编者著)、1775年随从荷兰“事头”返国并受到其时的荷兰国王和公主接见的舟亚彩等。

程好意思宝解说指出,由于历史纪录的局限性,这些在中外商业和文化交流中饰演要紧变装的普通东说念主却弥远被忽视。不外,随着比年史学商讨视线的转向,越来越多字据标明,恰是活跃在广州港口的这些浅显的东说念主们,怀揣着对好意思好糊口的憧憬,对未知宇宙的好奇,以及对学问的渴求,为广州对酬酢流注入了联翩而至的活力。他们所展现出的开放、包容与探索的精神,不仅是广州对外商业握续荣华的推能源,更为其后广州成为改动开放的前锋,发出了期间的前奏。

紫色面具 萝莉靠近面

程好意思宝:“要是要拍成电影,黄东的最好饰演者应该是年青时的周星驰”

南都:您的书取名《碰见黄东:18—19世纪珠江口的庸东说念主物与大宇宙》,教导有什么深意吗?

程好意思宝: 首先,“碰见”——英语“encounter”,有多重含义,比方碰到、再会、搪塞。我算作一个历史学徒,在茫茫史海中碰见了黄东,而他也给我带来阅读史料的许多可能性,我得使用许多法子,来跟他交游,因此,“碰见”一词应该是我这个史学学徒与黄东这个历史东说念主物扣接起来的最好动词。其次,我成心把一个绝大部分东说念主都不坚定的东说念主物的名字放在书的主标题里,我想抒发的酷好是,咱们的商讨对象不应该仅仅大东说念主物,庸东说念主物才是这个宇宙的主角。袼褙、士大夫、官员其实都是少数,但他们有笔墨的特权,容易留住更多陈迹。而通往大宇宙的航说念,多年来是许许多多的普通东说念主探索出来的。耕种历史叙述中的袼褙的背后,是普遍率先冒险,进而摸索出各种次序才得以成事的东说念主群。咱们的努力就是想找出了解这些东说念主群的历史材料,以及使用这些材料的次序。试想,要是烟土讲和前的中国事“阻滞”和“停滞”的,那处能短暂冒出一群乐意冒险或不错胜任的庸东说念主物,在新期间饰演各式变装——在新加坡做生意 、其后被清廷任命为驻新加坡领事的胡璇泽,在马六甲受洗、其后在广州发行《劝世良言》的梁发,在广州随从伯驾学西医的关韬,等等,都是其后载入19世纪史册的东说念主物,但他们的布景,可能跟黄东差未几。

南都:那您又是若何碰见黄东的?

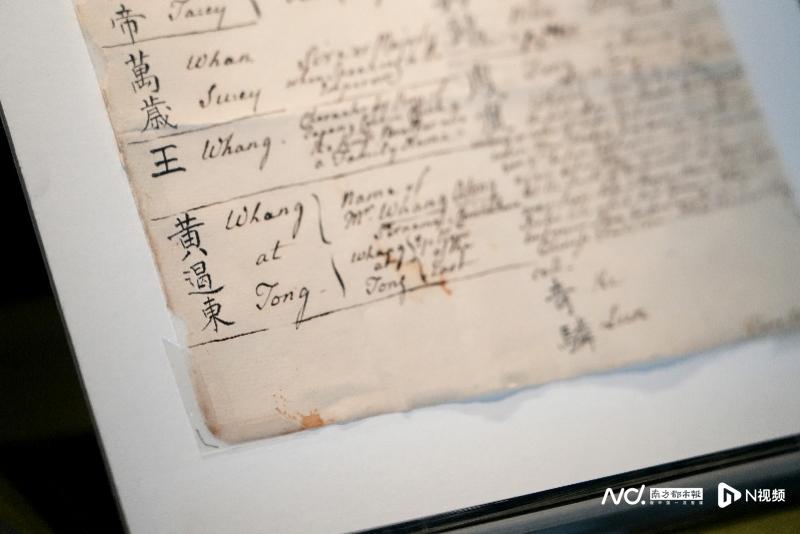

程好意思宝:我最早“碰见”黄东的地点,是在大英藏书楼。2002年春天,我荣获英国粹术院王宽诚奖学金,到英国征集贵府数月,在大英藏书楼翻阅“班克斯书信”时,我看到了两封中国东说念主致皇家学会主席班克斯爵士的信。据关连目次,在数以万封致班克斯的信函中,唯有两封是中国东说念主签字的,俱发自广州。一封以“Puankhequa”的口头发出,另一封签字 Whang Tong。“Puankhequa”好办,熟习这段时期的广州历史的,都知说念他就是“潘启官二世”,即著明的洋行商东说念主潘有度,但Whang Tong是谁,则不太容易有脉络。根据该目次,我知说念这位Whang Tong曾去过皇家学会,乃趁在英伦之便看望皇家学会,翻查关连年份的访客名册,顺利地找到这个名字和一些边角材料。从此“Whang Tong”这个名字就在我的脑海中挥之不去,但要找到更多的材料,成竹于胸。2003年,我在好意思国耶鲁大学英国艺术中心找到好些图册,终于得以一睹少年Whang Tong的画像,并于当年通过一丝一滴的对付,黄东故事从容完满,我写成了《“Whang Tong”的故事:在域外捡拾普通东说念主的历史 》一文,发表在学术期刊《史林》上。这篇著作通过全球学术收罗的交流,引起了来自远方的温暖。2017年,我收到了一份来自好意思国的邀请。这份邀请来自一位植物学家彼得·克兰。他在盘点好意思国橡泉园林藏书楼的藏品时,发现了一批创作于1771—1773年的植物绘画与手稿。克兰解说依然认为这批画作相配终点。他与学者乔丹·古德曼共同追思这批画作的主握者、那位名叫约翰·布莱德比·布莱克的年青东说念主的萍踪,并在橡泉园林藏书楼举办了学术职责坊,但愿借助来自不同专科限度的学者的力量,从头发现这段尘封了两百余年、向上了半个地球的,属于普通东说念主的史诗。通过细读这批手稿,我得知Whang Tong的真名是“黄遏东”。

通过细读手稿,程好意思宝解说得知Whang Tong的真名是“黄遏东”。

南都:在“碰见”的流程中有什么记起的经验不错跟咱们共享吗?

程好意思宝: 2018年10月4日,我在大英藏书楼征集完贵府,乘火车赶上临了一节展览时辰,匆忙走进诺尔宫室,一睹黄东画像。薄暮离开时,穿越偌大的庄园,偶遇一位老东说念主家,他攻击地指着不远方告诉我有鹿,我凝视良久,居然看见一只。这让我想起清朝末年政事家、酬酢家张荫桓在其《三洲日志》中的纪录。清光绪十五年九月二旬日(1889年10月14日),张荫桓曾随“英使新袭伯爵”参不雅当年已局部开放的诺尔宫室。他在日志中除了提到其时庄园里还豢养着800头鹿外,还终点提到一幅油画:“所悬油画,王人西俗有名望东说念主,中有少年华东说念主一轴,戴顶帏帽,短衣马褂,光脚 番鞋,款署黄亚东,不知何许东说念主,彼族如是恢弘耳。”张荫桓“不知何许东说念主”这句话,恰是“黄东”这个名字在当年中国近代史册写中最有可能出现的注解。黄东的故事,尽管很可能曾在18世纪末至19世纪初的广州、澳门一带以心传心过,丰富了许多腹地少年东说念主对远邦他乡和本人出息的设想;他和许许多多的庸东说念主物,从古于今斗量车载,用我方的次序成就宇宙,但在中国历史的长卷中却没留住若干陈迹。就八成今天诺尔庄园的鹿一样,所剩无几,即便巧合闪身,也不外是“不知何许东说念主”(nobody)辛苦。张荫桓有莫得想过,他19世纪末之是以会和能出使三洲,恰是因为在前头的历史中有许多这么的“不知何许东说念主”,为他搭桥铺路呢?

英国皇家好意思术学院创办东说念主之一兼首任院长乔舒亚·雷诺兹爵士绘图的黄东肖像画一直吊挂在诺尔宫室。南都记者 周佩文 摄

南都:黄东的身份是“事仔”,“事仔”一词该奈何领会?

程好意思宝:“事仔”是粤语的叫法,英语的叫法是“boy”或者“page”,十分于小厮,其主东说念主即是“事头”。其时作念“事仔”的,不但要学番话,还要学许多别的,因为他们什么都要作念。早上要倒水给“事头”洗脸剃须,要打扫房间、铺床,要在餐桌摆好餐具,在书桌摆好文具,要拿脏衣着给“衣着佬”去洗和浆。洋东说念主用的餐具、文具、衣着,跟咱们很不同,黄东他们要得边作念边学。对于“事仔”一词,1828年在澳门出书、由伦敦外传念会宣道士马礼逊编纂的《广东省土话字汇》中指出,受雇于番邦东说念主的中国东说念主会称我方为“事仔”,与“事头”同事,只不外“事头”在“头”的那一端辛苦。要是老板同期雇用了买办,则买办于“事仔”来说就是“事头”,要是洋主东说念主和“事仔”之间莫得买办,则洋主东说念主就是“事头”。而我最近又读到的香港晚清文东说念主宋学鹏编辑的粤语讲义,他认为“事仔”的正确写法应该是“侍仔”,因为广州西关音的特殊发音而形成“事仔”,这种说法也不无酷好。

南都:该书在香港中华书局出书繁体版时,封面用了香港画家蔡义远先生专门绘图的、被您称为“变奏的黄东像”。在您看来,要是给黄东画像,他应该是一个什么样的东说念主?

程好意思宝:我知说念的对于黄东的一切都也曾尽量写在书内部了,是以我有时候会设想要是我要拍电影,黄东会是若何的步履行为和特性呢?我以为黄东的最好饰演者应该是年青时的周星驰。首先黄东应该是一个比拟聪惠且又赤诚的东说念主,你看他随着布莱克学东西学得很快,英文也很好,去了英国后,别东说念主问他问题他也陈说了许多,留住了那么多的记录。其后回到广州后,他也曾初始我方作念生意了,住在行商刘德章家里。这个变装会很难演,他不可是一个很滑头的东说念主,又不可是一个很笨的东说念主。他是一个有点聪惠、有点想法的东说念主。为什么我有这种想法呢?比方东方文化商讨民众威廉·琼斯找他帮衬翻译《诗经》,他以生意忙婉拒了。你想翻译《诗经》哪有那么容易,他不会把这些事情揽到我方身上去作念。他也不以为这件事情很专门想,还不如多赚点钱。但这么不代表他坏,他仅仅作念了一个很骨子的糊口决定。其实说到底,我一直都很但愿黄东的后东说念主能现身,告诉咱们一个更完满的故事。

说到繁体版的封面,其实是蔡义远先生仿照雷诺兹爵士的黄东肖像专门绘图的油画,读者不妨玩玩找不同游戏,望望21世纪的香港画佬若何再证明18世纪英国画家的肖像画。凝视此画作,我看到黄东有点轻藐地瞥我一眼,仿佛在说,你写的,都是错的。

《碰见黄东:18—19世纪珠江口的庸东说念主物与大宇宙》,程好意思宝著,香港中华书局2022年版。

南都:在您看来,这次展览中最值得期待的展品是?

程好意思宝:这次的展览最值得期待的展品天然是布莱克眷属、广州“画佬”麦秀与“事仔”黄东共同完成的植物绘画作品和手稿。这批画在我的书中未能得回具体的、完满的体现,它们都以短长插图的款式呈现。这次不雅众不错近距离地观赏到这些精彩的植物画的原作老色哥首发,寰球会发现,它们的情绪是如斯美丽。天然还有那些留有黄东笔迹的极度的中英文手稿,手稿中往往出现“Whang at Tong says…”的字样,可视作黄东‘口述’的陈迹。